新聞中心訊(撰稿:服飾博物館 孫承飛) 6月11日,在第17個“文化和自然遺產日”即將來臨之際,一場非遺“盛宴”在江西服裝學院校園開啟。為進一步傳承弘揚中華優秀傳統文化,推動非物質文化遺產知識的普及,促進江西省非遺文化的傳承與發揚,展示非遺保護成果,江西服裝學院服飾博物館從館藏眾多非遺文化展品中精心挑選出與江西有關的非遺文化,開展了“有鳳來儀——畬族鳳凰冠集萃展” “錦帶里的秘密——尋找山哈人的意符文字”兩場云上非遺活動。本次活動中展出的就是畬族服飾文化中最獨特的鳳凰裝中的兩大珍品門類——鳳凰冠與彩帶。

山哈,意為“居住在山里的客人”,是畬族人的自稱。畬族源于漢魏時期的武陵蠻,是我國最古老的少數民族之一,也是江西人口最多的原生少數民族,現有人口近10萬,僅次于福建和浙江,主要分布于贛州、上饒、鷹潭、吉安等地。畬族是我國第一批擁有國家級非遺文化項目的少數民族,目前共有8類13項。其中畬族服飾文化尤為璀璨,以其獨特的民族氣質和因錯落散居形成的區域個性化等特點,成為中國民族服飾文化中的一朵奇葩。畬族服飾早在2008年第二批次即入選為國家級非遺文化項目,畬族彩帶編織技藝則在2021年第五批次入選。

有鳳來儀——畬族鳳凰冠集萃展

鳳凰崇拜是形成畬族獨特民族性格和璀璨文化中的兩大基因之一。鳳凰崇拜主要為畬族女性所有,最重要的體現就是鳳凰裝中的鳳冠發髻。

畬族服飾以女性鳳凰裝為主,它由上衣、裙子、水巾、手巾、圍身裙、腳綁、鞋七個部分組成,另有鳳凰冠、耳仰(耳墜)、扁扣、手鐲、腳鐲和戒指六樣飾品,整套服飾處處體現出鳳凰吉祥之意,習稱“鳳凰裝”。它充分反映了畬族的民俗風情,是古老畬族文化的具體體現,具有較高的民俗學、社會學和歷史文化研究價值。

鳳凰冠是指畬族女性所戴的一種特殊頭飾,它從出嫁那天起開始佩戴,一直到“戴冠入殮”,陪伴著畬族婦女的一生,是畬族最具代表性和區分度的飾品。

“鳳凰冠”主要以羅源式、霞浦式、福安式、福鼎式、順昌式、景寧式、麗水式最具特色,都與鳳凰形象有關。“椎髻高釵是模仿鳳頭,綴在鳳冠銀鏈上的銀片,形如翎羽,而盤垂的瓷珠,叮咚作響,宛如鳳鳴。”

此外,鳳凰冠又可分為竹管珠飾型與銀飾垂簾型兩大類,其中羅源、景寧、麗水為竹管珠飾型,福安、霞浦、福鼎為銀飾垂簾型,順昌頭冠則自成一體。

此次展覽中,服飾博物館展出了8件館藏鳳凰冠,主要為景寧式類別。觀眾們可以通過這8件造型各異、風格多樣的頭冠,了解鳳凰冠的獨特藝術魅力。

景寧式頭冠

景寧式頭冠

景寧式鳳冠

景寧式頭冠

景寧式頭冠

景寧式頭冠

麗水式頭冠

景寧式頭冠

錦帶里的秘密——尋找山哈人的意符文字

說到意符文字,人們常常會先想到流傳于湖南江永的女書,作為世界上獨一無二的一種獨特的女性文字符號體系,它以神秘而傳奇的魅力成為世界非遺文化中的瑰寶。然而在江西,同樣也有一種深藏于女性織帶上的符號文字,以其優美的形象、神奇的喻意流傳了近千年歷史,這就是入選第五批次國家級非遺文化項目中的畬族彩帶。

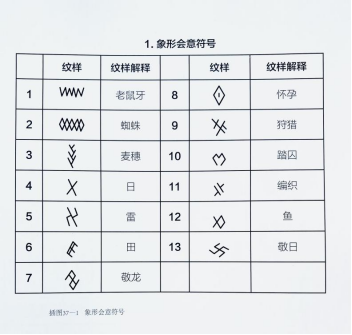

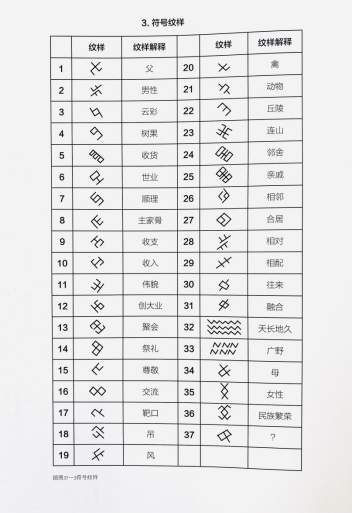

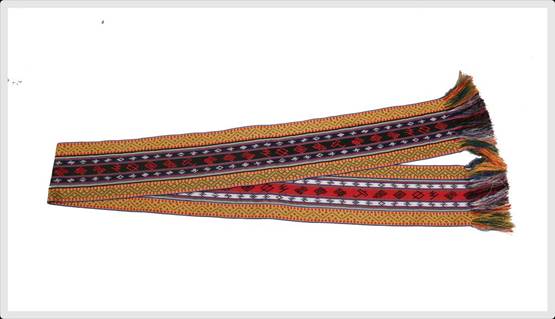

彩帶,也稱“花帶”,是流傳悠久的畬族傳統手工藝織品。彩帶的功能主要有三方面,一是束衣,二是定情信物,三是裝飾。而更為獨特的是,畬族彩帶還承載著遠古時代畬族先民們的祈福訊號。它分為圖案帶和意符文字帶兩種,其中意符文字是畬族特有的一種看似漢字卻又不是漢字的符號,它以象形、會意、假借漢字、幾何等方式構成,有著明顯的驅邪祈福的寓意。畬族先民們用彩帶的形式保留的數千年原始的“意符文字”,已成為一種“活”化石,是畬族古代歷史文化研究的重要見證。

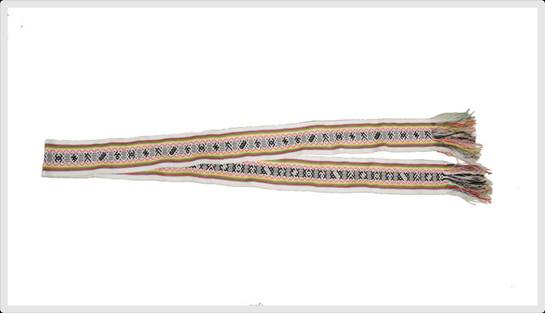

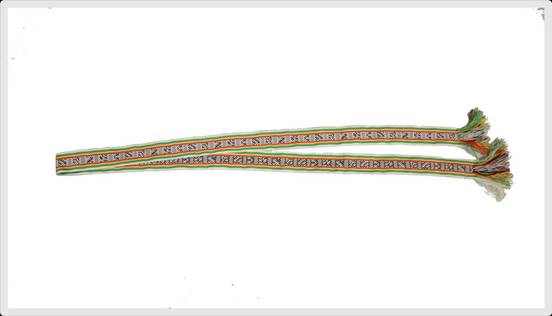

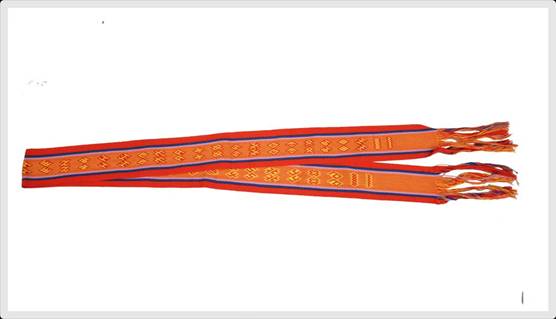

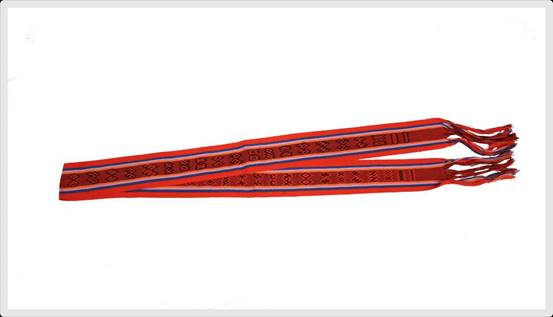

本次展覽中,服飾博物館展出了五條珍藏的畬族彩帶,其中既有圖案帶,也有意符帶,代表著畬族織女們濃濃的祝福之意。

意符文字彩帶

意符文字彩帶

意符文字彩帶

意符文字彩帶

意符文字彩帶

一直以來,江西服裝學院高度重視非遺特色文化育人工作,通過江西服裝學院服飾博物館,不斷加強加強對畬族服飾文化等非物質文化遺產的挖掘、整理和保護,開展非遺講座,開設非遺課程,推進傳承創新,弘揚江西少數民族優秀傳統文化,促進江西民族團結進步,提升大學生的文化自覺和民族自信,培育大學生的職業素養和工匠精神,使非遺育人實踐有平臺、有陣地,能落地、見實效。